El pasado lunes por la tarde me encontraba por el centro de Madrid.

Había bajado pronto para acudir a una conferencia en el Ayuntamiento (en Cibeles) que iba a ser impartida por Hélène Langevin-Joliot, hija de Irène Curie y nieta de Marie Sklodowska-Curie (ser hija y nieta de 4 premios Nobel debe influir mucho en la orientación que das a tu vida…).

Para hacer algo de tiempo, decidí acercarme al Museo del Prado con la intención de disfrutar de un cuadro especial. Hace tiempo que soy «Amigo del Museo» y eso me permite entrar cuando quiero y centrarme en visitas cortas y específicas.

El cuadro que quería ver (volver a ver por enésima vez) era «El nacimiento de la Vía Láctea» de Pieter Paul Rubens.

Es un cuadro que me gusta porque une tres disciplinas que me apasionan: la mitología, el arte clásico y la astronomía.

No os voy a contar la historia de este cuadro porque ya lo hizo el gran periodista y divulgador de ciencia Antonio Martínez Ron (@aberron) aquí y sobre todo en el capítulo Artefactos de su libro El ojo desnudo.

En el libro, entre historias maravillosas, habla de cómo Rubens plasmó dos descubrimientos de Galileo en sus cuadros.

En este cuadro, Rubens representa la Vía Láctea pintándola como pequeñas estrellas (Galileo fue el primero en observar con telescopio la mancha borrosa que cruza el cielo nocturno y comprobó que estaba compuesta por infinidad de estrellas individuales)

El otro cuadro es el famoso Saturno devorando a un hijo, que se ubica en el Museo al lado del cuadro de la diosa Juno amamantando a su hijo Júpiter. La historia bien merece que leas la entrada que te he indicado arriba, o mejor, te compras el libro.

Pero a lo que iba, que me despisto.

Entro al Prado, voy directamente a la Gran Galería de la planta primera, a la sala 29.

Y cuando llego al lugar: ¡Oh, sorpresa!

No estaba «La Vía Láctea».

Pregunto a la persona del Museo que está más cerca y me señala el lugar que ya conocía.

No se habían dado cuenta 🙂

Pero es que llaman por el walkie a información central y me dicen que se lo han bajado a los almacenes. Raro, porque el cuadro está en muy buenas condiciones y creo que no necesitaba restauración.

Así que le pregunto al Museo vía Twitter con la esperanza de tener respuesta.

Pero la respuesta no llega del museo sino por un mensaje privado (y como tal queda) .

Así que un viaje para nada, pensé.

Error.

Según vuelvo por la Gran Galería hacia la salida, algo llama mi atención.

Quizás un rayo de luz que atraviesa la gran claraboya, quizás la suerte, ¿quién sabe?

La mirada de mi ojo desnudo (y eso que es mala hasta decir basta) se detiene en el cuadro que encabeza esta entrada

La adoración de los Reyes Magos, del sin par Rubens.

Claro que, podrás pensar, qué tiene de especial el cuadro o qué relación con la Ciencia.

Fíjate en este vídeo

¡Un cielo estrellado!

La visión de esas estrellas hace que me pare de inmediato en el cuadro.

Mi primera impresión (tened en cuenta que veo menos que Rompetechos) es que la constelación era Scorpio.

Pensé en hacer una foto. Pero dentro del Museo no dejan hacer fotos. Ni siquiera sin flash. Cosa que no entiendo ya que se supone que lo que allí hay es Patrimonio Nacional, es decir, de todos los que pagamos impuestos…

Así que tras deleitarme en el cuadro me fui a uno de los terminales de impresión en la tienda del museo y busqué la referencia del cuadro P001638.

Allí, en la pantalla, hice esta foto

Al verlo de cerca, descarté que se tratara de Scorpio. El «cuerpo» del arácnido estelar retuerce su cuerpo en la dirección contraria.

De repente, la luz.

Una advertencia, esto que voy a escribir a partir de ahora, es pura especulación. Puede que sea correcto o no. Pero invito a los estudiosos del arte y de la historia de la ciencia a que lo comprueben.

Veamos mi hipótesis.

Esa constelación es Casiopea, la vanidosa reina de Etiopía, esposa del Rey Cefeo y madre de la trágica Andrómeda.

La constelación es fácilmente reconocible en los cielos del Hemisferio Norte por su característica forma de W.

La orientación de la constelación en el cielo depende del momento del día y de la época del año.

En el cuadro la vemos cerca del horizonte y con la forma de W y no de M. Todos sabemos que el movimiento aparente de la esfera celeste incluye un giro diario sobre otro anual alrededor del eje polar.

Pintarla como W, y no invertida como una M, nos indica la época del año

Podemos simular en cualquier programa de astronomía (yo he utilizado el programa Cartes du Ciel que es gratuito) y utilizar la fecha que se representa en el cuadro. Es fácil. ¿Los Reyes Magos? el 6 de Enero ¿no? (al año da un poco igual ya que la posición de las estrellas, para la precisión que requerimos, es la misma siempre en el mismo día del año y hora)

Pero hay algo que no encaja

La primera idea es pensar que se trata de un planeta.

Los planetas («errantes» en griego) se mueven entre las estrellas «fijas». Se desplazan a velocidad variable , a veces hacia adelante y a veces hacia atrás.

¿Podía ser que Rubens hubiera incluido un planeta en la Constelación de Casiopea?

No. Sin duda.

Los planetas se mueven en una estrecha banda por encima y por debajo de la eclíptica (que es la trayectoria aparente del sol en la esfera celeste). Las constelaciones que se ubican en esa banda son, quizás, las mas conocidas por el público ya que son las constelaciones del Zodiaco.

Casiopea es una constelación que no está en esa zona. De hecho, es una constelación circumpolar, es decir, ubicada cerca del polo celeste y, por tanto, visible a lo largo de todo el año.

Por lo tanto, ese objeto que pinta Rubens en Casiopea no puede ser un planeta.

Una lástima, pues nos hubiera permitido datar la escena del cuadro o el propio cuadro (ese es otro proyecto a largo plazo que tengo en marcha…)

Pero si no es un planeta ¿qué es?

Y ahora es ya cuando me lanzo a especular…

Rubens, ha demostrado en otros cuadros (los mencionados arriba) su interés por la astronomía.

Hemos visto (si has ido al artículo de @aberron) que plasmó la interpretación de Galileo sobre Saturno y la composición de la vía láctea.

¿Qué puede ser ese objeto?

Un objeto que no se ve hoy día. Un objeto que a lo mejor sólo se vio en esa época…

Ubiquémonos en el año en el que pintó el cuadro, 1608.

Pocos años antes, tuvo lugar un hecho astronómico singular. De hecho uno de los más importantes que sirvió para desmontar a Aristóteles…

Los antiguos pensaban que el firmamento era inmutable. Todo permanecía allí.

Las estrellas se movían, sí… Los planetas se movían, también… Pero de un modo regular.

Tener tantas noches sin luz había hecho que los seres humanos se dedicaran a mirar el cielo y algunos de ellos a crear hipótesis sobre cómo funcionaba ese reloj celestial…

Por eso cuando, muy de vez en cuando, aparecía algo nuevo (cometas, por ejemplo) se interpretaba como heraldos de acontecimientos extraordinarios y, generalmente, desastrosos.

Imaginad la sorpresa del mayor de los astrónomos de finales del siglo XVI (de hecho el más importante astrónomo antes de la invención del telescopio) cuando de repente apareció una nueva estrella en el cielo.

Tycho Brahe registró la inesperada aparición de una estrella en el año 1572 (poco más de treinta años antes de que Rubens pintara el cuadro).

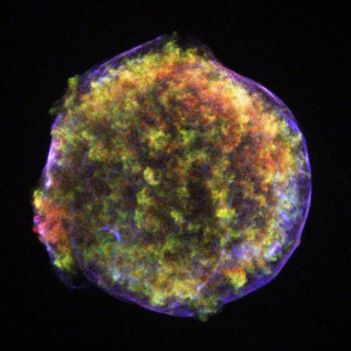

Adivinad en qué constelación apareció esa «Estrella Nova» (realmente era una supernova Tipo Ia cuyo remanente hoy podemos observar con telescopios)

Sí. En Casiopea.

«Sobre la nueva y nunca vista estrella en la vida o memoria de alguien»

La estrella nueva fue visible (según estimaciones actuales) del 2 al 11 de Noviembre de 1572 con un brillo superior al de Júpiter. Y dejó de ser observable a simple vista a principios de 1574.

Tycho Brahe publicó en 1573 sus trabajos sobre esta estrella. Posteriormente, su discípulo Johannes Kepler, reeditó la información en 1602. Unos años antes de que Rubens pintara este cuadro.

¿No sería maravilloso que Rubens hubiera plasmado la Supernova de Tycho en el cuadro de la Adoración de los Reyes?

Admito que la posición de la estrella nueva no es la exacta, pero bueno, estamos hablando del siglo XVII. Muy probablemente Rubens habría conocido de oídas la historia de que unos años antes una estrella había aparecido en esa constelación y estamos hablando de un cuadro, no de una representación científica.

Hay que reconocer que el parecido es razonable….

De este modo, la estrella de Belén representada por Rubens sería la Supernova de Tycho Brahe que desmontó la falsa inalterabilidad de los cielos. Un auténtico mensaje subliminal…

No he encontrado ninguna referencia en internet sobre esto. Puede que solo sea una historia más. Pero me ha servido para contar un poquito de Astronomía.

Hoy día en el lugar que explotó dicha estrella hay una nebulosa que nos recuerda que ni las estrellas (ni nada, salvo los teoremas) viven para siempre…

NOTA: EL Museo del Prado no tiene muchos cuadros relacionados con la Ciencia. Es más un museo de Santos, Vírgenes y Monarcas. Pero alguno hay.

Éste de Rubens ha entrado por méritos propios en mi lista (que algún día detallará aquí).

Deja un comentario